Brikolase.com – Di ruang-ruang pameran ArtJog 2025, pengunjung tak hanya disambut dengan keindahan yang membelai mata, tetapi juga oleh luka-luka yang menganga, derita yang dibalut dalam bingkai estetik, dan tubuh-tubuh yang bersaksi tentang kehancuran, trauma, dan harapan yang tersisa.

Tahun ini, ArtJog digelar selama 20 Juni–31 Agustus di Jogja National Museum dengan tema Motif: Amalan. Makna amalan di sini tampaknya tak melulu cerminan ikhwal surgawi, tapi ruang pameran ini jadi semacam klinik perawatan luka batin kolektif, ruang refleksi tentang tubuh yang tak sempurna, dan jiwa yang terus mencari makna dalam kesakitan.

Seni-seni yang ditampilkan tidak lagi hanya membelai keindahan, tapi justru menyodorkan luka: luka batin, luka sejarah, luka tubuh, hingga luka bumi.

Mengapa banyak karya seni hari ini justru tampil murung, getir, bahkan menyayat? Apakah seni sudah kehilangan pesonanya? Atau justru, di sanalah seni menemukan kejujurannya yang paling murni?

Jawabannya mungkin terletak pada satu gagasan untuk membacanya: estetika luka (aesthetic of pain), estetika yang lahir dari penderitaan, bak semakin menyakitkan semakin estetis karya yang diciptakan.

Mungkin tak ada contoh yang lebih ekstrem dari estetika luka selain kisah nyata dari Vincent van Gogh, pelukis brilian yang menggambar langit berbintang tapi hidup dalam kegelapan jiwanya sendiri.

Pada malam Natal 1888, di Arles, Prancis Selatan, Vincent van Gogh mengalami ledakan krisis mental yang tak tertahankan, terutama usai bertengkar dengan Paul Gauguin, rekannya sesama artis yang telah lama bekerja sama.

Dalam kekacauan psikis yang bercampur antara delusi, rasa kecewa, dan isolasi, ia memotong seluruh telinganya, bukan hanya sebagian, seperti anggapan umum selama bertahun-tahun.

Dikutip dari laman Berkeley Library, sejarawan seni Bernadette Murphy membuktikan melalui catatan dokter bahwa van Gogh memang memotong seluruh telinga, meninggalkan hanya sedikit potongan di dasar lobusnya.

Luka itu bukan metafor. Itu nyata. Berdarah. Nyeri. Namun anehnya, tindakan itu, yang seharusnya menjadi tragedi personal, justru menjelma jadi momen paling dikenang dalam sejarah seni Barat.

Bahkan yang lebih ironis lagi, telinga itu dia bungkus dan hadiahkan kepada seorang perempuan muda bernama Gaby, seorang petugas kebersihan di rumah bordil yang biasa ia kunjungi. Ia menyerahkan telinga itu sambil berkata, “Jagalah benda ini baik-baik.”

Seminggu usai menjalani perawatan di rumah sakit gegara mengiris telinganya, van Gogh melukis Potret Diri dengan Perban Telinga (Self-Portrait with Bandaged Ear).

Luka van Gogh, baik fisik maupun mental ini mendasari gagasan bahwa keindahan bisa lahir dari penderitaan terdalam. Bahwa seni bukan hanya tentang menggambarkan realitas, tapi mengalaminya dengan seluruh tubuh, lalu menyampaikannya lewat estetika luka.

ArtJog 2025: Pelampiasan Luka Batin Hingga Penyakit Lewat Karya Seni

Ialah Reza Rahadian, seorang aktor yang berupaya menanggalkan sorot lampu dan berdiri sebagai tubuh yang merasa. Dalam karyanya Eudomania, kita dihadapkan pada paradoks mendalam.

Istilah Yunani kuno itu, yang berarti kebahagiaan sejati dan kehidupan yang bermakna, justru diterjemahkan lewat gestur yang menyiratkan kelelahan eksistensial: tubuh meringkuk, wajah tertutup, tubuh yang terkulai di atas genangan air.

Reza menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah senyum yang selalu mengembang, tapi proses yang menyakitkan, kadang sunyi, kadang muram.

Apakah itu berarti kebahagiaan sejati memang harus melewati lorong kesepian? Reza tak memberikan jawaban, hanya gestur. Dari gestur itulah, kita dipaksa membaca luka.

Sementara dalam lukisan-lukisan Herru Yoga, kesakitan kolektif mengambil rupa baru. Ia bicara tentang perang, kehancuran, dan kematian, tapi tidak dengan warna-warna kelam.

Sebaliknya, ia memilih terang, seolah tragedi pun punya cahaya sendiri. Ia meminjam gaya chiaroscuro barok dan ekspresionisme abstrak untuk memunculkan ironi: betapa cerahnya penderitaan ketika telah disublimasi menjadi karya seni.

Dalam estetika pascamodern, ini disebut disjunction, yakni ketidaksesuaian antara bentuk dan isi, yang justru mengundang perenungan mendalam. Bak tawa di balik tangis, atau pelangi di atas medan perang.

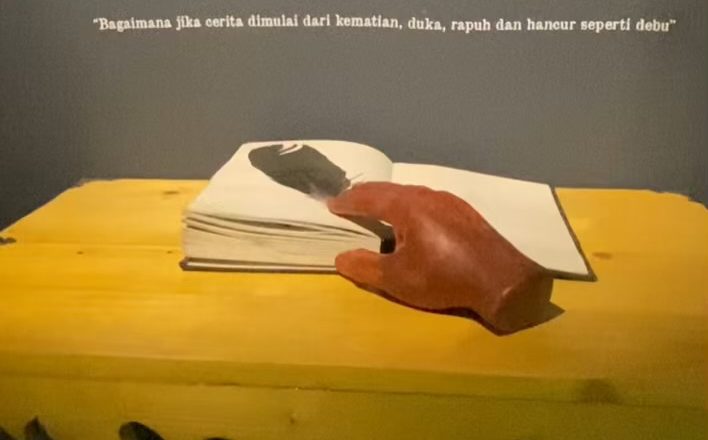

Sultan Putra Gemilang juga memainkan paradoks serupa. Karyanya tentang spiritualitas koin sarat dengan doa dan harapan.

Namun ia sisipkan kalimat sunyi: “Bagaimana jika cerita dimulai dari kematian, duka, rapuh dan hancur seperti debu?” Harapan dan kehancuran hadir beriringan, seolah berkata: doa terbaik lahir dari kondisi teraniaya.

Karya The Playroom langsung tersirat taman bermain yang menyenangkan. Namun sang seniman Darren Chandra justru mengidap Asperger’s Syndrome, gangguan perkembangan saraf dalam spektrum autisme.

Karya yang tampak seperti arena bermain penuh warna dan karakter fantasi ini ternyata berakar dari kondisi neurologis yang membuat dunia sosial menjadi labirin membingungkan.

Lewat repetisi visual yang obsesif dan detail yang menggila, Darren memperlihatkan bahwa dalam setiap permainan, selalu ada upaya menyembuhkan, atau setidaknya meluapkan sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata.

Ia tidak menggambarkan sakitnya secara langsung, tapi berupaya mengubah spektrum autisme menjadi spektrum warna dan bentuk. Kegembiraan yang ia hadirkan bukanlah euforia, tapi pelampiasan jiwa yang tak pernah sempurna.

Seniman Faelerie merajut luka menjadi benang. Dalam The Thirteen Offerings, tubuh-tubuh rajutan digantung terbalik, lungkrah dan kendur, menjadi semacam altar bagi pengorbanan diam-diam yang sering luput dari sejarah: pengorbanan perempuan, pengorbanan tubuh, pengorbanan batin.

Karyanya seakan ingin berkata bahwa tubuh manusia adalah tempat pertama dari segala luka: luka biologis, luka sosial, luka eksistensial.

Filsuf Prancis, Maurice Merleau-Ponty, dalam fenomenologinya menyatakan bahwa tubuh bukan sekadar objek, tapi subjek dari pengalaman. Melalui tubuhlah kita mengalami dunia, dan melalui tubuh pula kita menanggung duka.

Namun kerapuhan bisa menjadi bahasa kekuatan. Dalam dunia yang merayakan keperkasaan, Faelerie mengajarkan kita untuk mencintai hal-hal yang nyaris hancur.

Seni ‘sakit’ juga hadir dalam bentuk arsip visual sejarah yang getir. F.X. Harsono, dalam The Last Survivors, menghadirkan wajah-wajah tua yang masih menyimpan luka dari pembantaian etnis Tionghoa 1948–1949.

Melalui suara-suara tua yang menceritakan pembantaian etnis Tionghoa, kita tidak hanya mendengar kisah, tapi juga merasakan jejak trauma yang mengendap puluhan tahun. Dalam seni semacam ini, luka bukan hanya untuk disembuhkan, tapi untuk menjadi sejarah yang pantang terulang.

Pun dalam karya Maharani Mancanagara, Paturon ing Lelayu, bilik-bilik telepon menjadi jembatan antara generasi yang dibungkam dan mereka yang mencoba mendengar kembali.

Suara-suara dari penjara Pulau Buru, dari kegelapan sejarah, bergema di ruang seni yang sunyi, menyiratkan pada kita untuk berani berdiri tegak di hadapan ketidakadilan.

Tak hanya untaian karya-karya di ruang utama, bahkan di sudut ArtJog Kids yang terkesan penuh keceriaan ala anak-anak, tetap pula tak luput dari sisipan luka. Boneka dan robot ala mainan pun tak luput dari ironi

Di dalam ruangan warna-warni ArtJog Kids, terselip panggilan derita di sudut Artcare . Kata-kata seperti “suka duka luka” muncul bagai bisikan yang menyelinap di sela-sela mainan. Apakah derita juga tak bisa diusir dari dunia anak-anak?

Estetika Luka Dicapai dengan Krisis dan Penderitaan, Panggilan Melawan Lupa dan Ketidakpedulian

Apakah semua ini, luka, penderitaan, sakit, kerapuhan, menjadi estetika yang dikejar dalam seni kontemporer? Bagaimana kita seharusnya memaknainya?

Di era kontemporer dengan banjirnya informasi, kita banyak melewatkan berbagai peristiwa penting bagi kemanusiaan.

Bahkan perang yang masih terus berlangsung, dipenuhi berbagai disinformasi, membuat kita hanya melihat sebuah kematian dari angka-angka belaka.

Informasi yang cepat silih berganti memperburuk gejala disorientasi waktu, membuat orang semakin tercerabut dari sejarah. Masyarakat kontemporer memiliki ingatan sejarah yang pendek dan kepedulian setipis tisu.

Di sinilah pentingnya estetika luka, membawa krisis ke permukaan demi menyadarkan masalah kemanusiaan yang tertutup berlapis-lapis karpet merah penuh hiburan dan lampu gemerlapan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: Apa yang sebenarnya kita lihat ketika kita memandang penderitaan orang lain dalam seni? Dan mengapa kita memandangnya?

Inilah inti dari gagasan estetika luka (aesthetic of pain), bahwa penderitaan bukan hanya dapat dihadirkan dalam seni, tetapi bahkan dapat menjadi sumber dari keindahan yang paling jujur.

Estetika tidak lagi sekadar tentang keselarasan atau bentuk ideal, tetapi tentang bagaimana luka, trauma, dan kehancuran dapat berbicara lebih keras daripada ornamen yang rapi.

Namun, ketika penderitaan dihadirkan dalam bentuk seni, kita segera berhadapan dengan dilema moral dan etis: Apakah kita sekadar menjadi penonton? Atau justru menjadi penikmat luka?

Pertanyaan ini bergema kuat dalam tulisan Susan Sontag, khususnya dalam buku kritiknya yang tajam dan penuh renungan, Regarding the Pain of Others.

Bagi Sontag, memandang penderitaan bukanlah tindakan pasif. Ini adalah posisi, dan dalam posisi itu, kita dituntut untuk sadar akan kekuasaan yang tampil di panggung tanpa tedeng aling-aling.

Untuk melihat penderitaan orang lain berarti menempatkan diri di luar pengalaman itu, namun tetap terhubung dengannya, dan hubungan itu tidak pernah netral.

Artinya, ketika kita melihat gambar korban perang, kelaparan, atau kekerasan, kita tidak hanya menyaksikan fakta visual, kita sedang mengambil posisi, entah sebagai saksi, pelintas, atau penikmat yang jauh dari medan derita itu sendiri.

Sontag memperingatkan bahwa dalam dunia yang dipenuhi gambar-gambar penderitaan, kita terancam menjadi mati rasa.

Foto-foto wajah kurus dari kamp pengungsi, tubuh-tubuh tergeletak di jalan, luka yang dipotret dengan cahaya sempurna, semua itu bisa menjadi tontonan biasa, kehilangan dampak karena terlalu sering hadir.

Di sinilah letak bahaya dari estetika luka: bahwa ia bisa menjadi estetika belaka. Sebuah bentuk visual yang memukau, tapi kehilangan rasa. Sontag menyebut ini sebagai “deadening of feeling”, pembekuan emosi akibat banjir citra.

Namun, ini bukan berarti kita tak seharusnya melihat begitu banyak penderitaan. Justru sebaliknya, kita wajib untuk melihat dengan sadar.

Bukan untuk merasa kasihan, tetapi untuk mengakui bahwa penderitaan itu nyata, dan bahwa kita tidak berdiri di luar dunia yang melahirkannya.

Estetika luka menjadi lebih dari sekadar membaca karya seni. Ia adalah ruang etika. Ketika luka dijadikan bahan seni, maka seni tersebut bukan hanya bicara soal bentuk, tapi juga soal keberanian untuk menghadirkan kenyataan yang ingin kita hindari.

Ia adalah keberanian untuk tetap memandang tanpa lari dari kenyataan, tanpa merasa cukup dengan empati kosong. Mungkin, aesthetic of pain bukan soal merayakan kesakitan, tapi soal berani menatapnya, dan itu adalah keberanian yang paling indah.

Melihat penderitaan adalah mengakui keberadaan yang tertindas, yang hancur, yang tak bersuara. Namun mengakui saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bertanya, “Mengapa kita begitu terbiasa melihat luka dan tetap tenang setelahnya?”

Di sinilah tema ‘Amalan’ menemukan makna terdalamnya. Tanpa amalan bersama, krisis, penderitaan dan luka kemanusiaan akan terus lestari.

Bila kita melihat luka hanya untuk merasa sejenak, lalu melanjutkan hidup tanpa berubah, maka estetika luka hanya menjadi hiasan gelap dalam katalog seni kita yang terlalu nyaman dengan hingar bingar pariwisata demi memanjakan tamu mancanegara maupun domestik ala ArtJog 2025.***

Pemred Media Brikolase

Editor in chief

Email:

yongky@brikolase.com / yongky.g.prasisko@gmail.com